Genèse des avalanches ¶

Dans les montagnes enneigées, les avalanches constituent un danger naturel important. Elles peuvent mettre en péril les habitations, les routes et les personnes qui se trouvent dans les montagnes en hiver. Nous étudions les propriétés de la neige et les processus de formation d'avalanches afin d’améliorer leur prévision.

Contenu ¶

Ou et comment une avalanche se forme dépend essentiellement de la structure du manteau neigeux. Est-il composé de nombreuses couches différentes ? Sont-elles épaisses ou plutôt minces ? Étendu ou interrompu ? Solide ou fragile ? Les facteurs d'influence sont donc nombreux, et certains d'entre eux sont difficiles à mesurer. Afin d'améliorer les prévisions d'avalanches et d'aider les amateurs de sports d'hiver à mieux évaluer eux-mêmes le danger d'avalanche, nous étudions comment se forment différents types d'avalanches.

Expériences et modèles ¶

Nos recherches visent à mieux comprendre ce qui se passe avant, pendant et après le déclenchement d'une avalanche. Nous utilisons des mesures de terrain, des expériences en laboratoire et des modèles numérique. Sur le terrain, nous mesurons les propriétés du manteau neigeux naturel et du sol, par ex. :

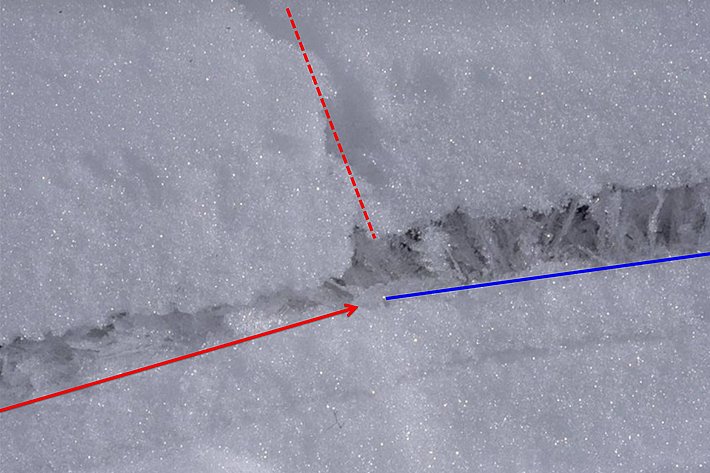

- nous observons la propagation de rupture dans des couches fragile avec des caméras à haute vitesse.

- nous déterminons la teneur en eau du manteau neigeux depuis le sol avec des systèmes radar.

- nous mesurons la stratification et la variabilité des différentes couches du manteau neigeux avec le SnowMicroPen, une sonde à neige à haute résolution.

- nous mesurons l'humidité du sol et de la neige afin de mieux comprendre la formation des avalanches de glissement.

La chambre froide nous permet de réaliser des expériences dans des conditions contrôlées. Nous avons ici la possibilité de :

- fabriquer de la neige identique à la nature et de créer nous-mêmes des couches fragiles, de sorte que nous travaillons toujours avec le même matériau de base.

- réaliser des essais de charge fournissant des informations sur les propriétés mécaniques de la neige.

- étudier la microstructure des couches fragiles à l'aide de la tomographie assistée par ordinateur et d'en tirer des conclusions pour la prévision des avalanches.

- étudier l'absorption de l'eau du sol dans des conditions contrôlées.

Les résultats des mesures et expériences nous servent entre autres de données d’entrées pour des simulations numériques, qui à leur tour nous aident à mieux comprendre les processus physiques. Ou encore à optimiser le modèle de manteau neigeux SNOWPACK, qui assiste dans plusieurs pays les services de prévision pour évaluer le danger d’avalanches.