Entstehung von Lawinen ¶

In schneebedeckten Gebirgen sind Lawinen eine bedeutende Naturgefahr. Sie können Siedlungen, Strassen und Personen gefährden, die sich im winterlichen Gebirge aufhalten. Wir untersuchen die Schneeeigenschaften und die Prozesse beim Entstehen einer Lawine und helfen damit, ihre Vorhersagbarkeit zu verbessern.

Inhalt ¶

Ob und wie Lawinen entstehen, hängt wesentlich vom Aufbau der Schneedecke ab. Besteht sie aus vielen verschiedenen Schichten? Sind diese mächtig oder eher dünn? Ausgedehnt und flächig oder unterbrochen? Fest oder schwach? Es gibt also viele Einflussfaktoren, und manche von ihnen sind schwierig zu messen. Um die Prognose von Lawinen zu verbessern und um Schneesportlerinnen und Schneesportlern zu helfen, die Lawinengefahr selbst besser einzuschätzen, erforschen wir, wie genau verschiedene Lawinenarten entstehen.

Experimente und Modelle ¶

Unsere Forschung zielt darauf, die Vorgänge vor, während und nach der Lawinenauslösung besser zu verstehen. Wir setzten Feldmessungen, Laborexperimente und Computermodelle ein.

In Feldexperimenten messen wir Eigenschaften der natürlichen Schneedecke und des Bodens, z.B.:

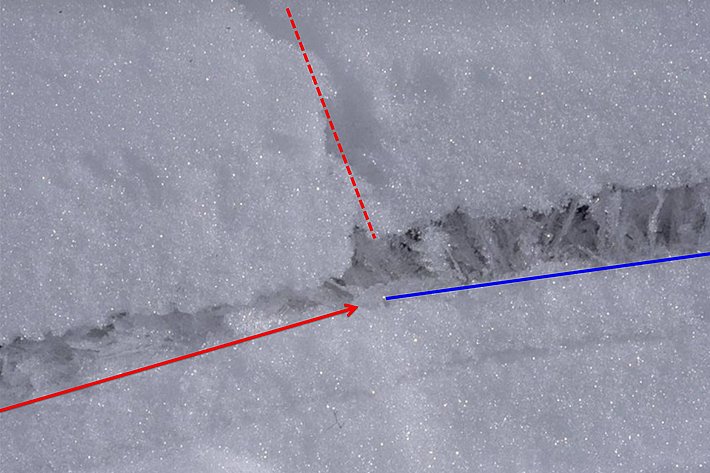

- filmen wir den sich ausbreitenden Bruch in einer Schwachschicht mit Hochgeschwindigkeitskameras.

- bestimmen wir den Wassergehalt der Schneedecke vom Boden aus mit aufwärtsschauenden Radarsystemen.

- messen wir die Schichtung und die Variabilität der einzelnen Schichten der Schneedecke mit dem SnowMicroPen, einer hochauflösenden Schneesonde.

- messen wir die Boden- und Schneefeuchtigkeit um das Entstehen von Gleitschneelawinen besser zu verstehen.

Das Kältelabor erlaubt es uns Versuche unter kontrollierten Bedingungen durchzuführen. Hier haben wir die Möglichkeit:

- Naturidentischen Schnee herzustellen und Schwachschichten selbst zu züchten, sodass wir immer mit demselben Ausgangsmaterial arbeiten.

- Belastungsversuche durchzuführen, die Aufschluss über die mechanischen Eigenschaften von Schnee liefern.

- Mittels Computertomographie die Mikrostruktur von Schwachschichten zu untersuchen und Erkenntnisse für die Lawinenprognose abzuleiten.

- das Aufsaugen von Wasser aus dem Boden unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen.

Die Ergebnisse von Messungen und Experimenten dienen unter anderem als Input für numerische Simulationen, die uns wiederum helfen, physikalische Prozesse besser nachzuvollziehen. Oder zur Optimierung des Schneedeckenmodels SNOWPACK, das in mehreren Ländern die Warndienste in der Einschätzung der Lawinengefahr unterstützt.