Nachhaltige Gebirgswaldverjüngung

2020 - 2025

FinanzierungVerbesserung der Grundlagen zur Beurteilung und gezielteren Beeinflussung der Verjüngung im Gebirgswald

Das Projekt «Gebirgswaldverjüngung» hat das Ziel, wissenschaftliche und fachliche Grundlagen zu schaffen, wie die Naturverjüngung im Gebirgswald langfristig und nachhaltig waldbaulich zu för-dern ist. Auf zehn Versuchsflächen in Fichten-Tannenwäldern wurden waldbauliche Langzeit-Experimente gestartet und aus wiederholten Inventuren von Bestand und Verjüngung werden Erkenntnisse zur Entwicklung der Naturverjüngung gewonnen. Es soll auch erforscht werden, wie sich Umweltveränderungen inkl. Klimawandel auf die Naturverjüngung auswirken. Wesentlich dabei ist der Erhalt der Schutzwirkung von Gebirgswäldern, z.B., gegen Naturgefahren, die mass-geblich von der Verjüngungsdichte und der Bestockung des Bestandes beeinflusst wird. Letztend-lich sollen, unter anderem, praxistaugliche Hilfsmittel zur Beurteilung der Naturverjüngung ge-schaffen werden.

Inhalt

Aktuelles

Alle zehn Versuchsflächen sind aktuell fertig eingerichtet und die erste grosse Verjüngungsinventur (Ausgangszustand) fand überall statt. Auch die waldbaulichen Eingriffe wurden überall durchgeführt; im Jahr 2024 werden die Zäune auf den zwei letzten Versuchsflächen errichtet. Die Inventur der Verjüngung nach dem waldbaulichen Eingriff (Eingriffsinventur) konnte im Sommer 2023 in sieben von zehn Flächen abgeschlossen werden. Hauptziel dieser Eingriffsinventur ist zu verstehen, wie hoch die Mortalität und die Schäden der Naturverjüngung infolge der Holzerei sind. Im Sommer 2023 konnte auch die zweite grosse Verjüngungsinventur in drei von zehn Versuchsflächen durchgeführt werden, diese wurde ein Jahr nach der Eingriffsinventur gemacht. Dieses Monitoring der Verjüngungsdichte, des Deckungsgrades von Verjüngung und Bodenvegetation, der demografischen Entwicklung individueller Verjüngungspflanzen sowie die Aufnahme des Mikrostandorts inkl. Boden und Licht werden in den Jahren 2024-2025 fortgesetzt. Gleichzeitig werden auch die Schäden an der Verjüngung und die Verbissintensität aufgenommen. In den kommenden Wintermonaten (2023-2024) sind wir gespannt auf die ersten Ergebnisse. Die gewonnenen Informationen werden im Sommer 2024 erste Einblicke in die kurzfristigen Auswirkungen der waldbaulichen Eingriffe auf die Naturverjüngung und deren Mikrostandorte im Gebirgswald liefern.

Motivation

Die Waldverjüngung von heute ist der Schlüssel zu den Waldleistungen von morgen. Verjüngungsdynamiken zeigen eine hohe zeitliche und räumliche Variabilität (Stammzahlen von unter 500 ha-1 bis weit über 100‘000 ha-1), welche zu grossen Unterschieden in der Verjüngungsdichte zwischen den Baumarten sowie Baumgrössen führt. Daher sind Verjüngungsvorräte schwierig anzusprechen, und ihre quantitative Erfassung erfordert profunde Kenntnisse der vorherrschenden Verjüngungsprozesse sowie potenzieller Einflussfaktoren. Darunter fallen mannigfaltige Gefährdungen durch widrige Witterungsereignisse (z.B. Nassschnee, Trockenheit), Pathogene (z.B. Schneeschimmel) und Wildtiere (v.a. Verbiss). Da diese Einflussfaktoren stark interagieren und teilweise oft über Jahrzehnte Auswirkungen auf Verjüngungsprozesse haben, erschweren sie eine zuverlässige Beurteilung der Waldverjüngung.

In wichtigen Bereichen der Gebirgswaldbewirtschaftung wurden in den vergangenen Jahrzehnten grosse Fortschritte erzielt, zum Beispiel was die Beurteilung der Schutzwirkung von Bestandesstrukturen betrifft. Doch im Bereich der Verjüngung bestehen weiterhin grosse Kenntnislücken aufgrund der grossen Herausforderung bei der Auswahl und Erfassung wesentlicher Kenngrössen, welche die Verjüngungssituation ausreichend genau widerspiegeln. Zudem ist es schwierig abzuschätzen, wie sich eine Verjüngung entwickeln wird, da sowohl die Mortalität von Verjüngungspflanzen als auch die zusätzliche Ansamung extremen Schwankungen unterliegen kann. Dies, obwohl eine ausreichende, vielfältige Waldverjüngung in der Gebirgswaldpflege sehr oft handlungsbestimmend ist, und die Grundlage für den Wald der Zukunft schafft.

Projektziele und Fragestellung

Die langfristigen Projektziele (Zeithorizont 2025-2030) sind:

- Fachliche Grundlagen schaffen, damit die Naturverjüngung wirksam waldbaulich gefördert werden kann. Die Verjüngung soll langfristig zu zielkonformen Beständen heranwachsen, die wichtige Waldleistungen liefern (Fokus auf Schutzwald).

- Die Frage klären, wie sich der Klimawandel auf die Entwicklung der Verjüngung auswirkt. In trockenen Sommern könnte z.B. die Mortalität der Verjüngungspflanzen trockenheitsempfindlicher Baumarten erhöht sein, oder es könnte sich längerfristig zunehmend Naturverjüngung von Baumarten aus tieferen Lagen etablieren.

- Eine „Praxishilfe zur Beurteilung der Naturverjüngung“ bereitstellen. Diese methodische Anleitung soll dazu dienen, um Informationen zur Naturverjüngung auf Bestandesebene gewinnen zu können, die aussagekräftig, fachlich fundiert und daher nachvollziehbar sowie robust (reproduzierbar) sind. Eine wichtige Anwendung dieser Informationen ist NaiS (Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald).

Das Projekt fokussiert auf Fichten-Tannenwälder. Die Projektergebnisse dürften aber auch für weitere Waldtypen relevant sein.

Für die Schaffung der fachlichen Grundlagen werden ermittelt:

- Die demografische Dynamik (langfristige Entwicklung von Baumpopulationen) der Naturverjüngung in Gebirgswäldern.

- Der Einfluss und die relative Bedeutung von Faktoren (Standort, Bestand, Störungen), die für die Naturverjüngung (demografische Entwicklung, Stammzahl, Grössenverteilung, Höhenzuwachs, Baumartenzusammensetzung) wichtig sind.

Zusätzlich sind begleitende Studien zu Teilprozessen geplant, die das mechanistische Verständnis der Verjüngungsprozesse im Gebirgswald verbessern.

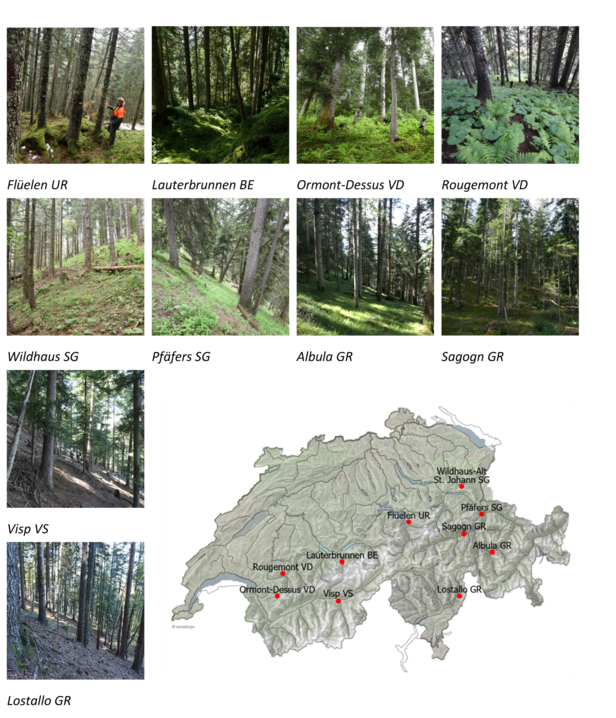

Versuchsflächen

Es wurden insgesamt zehn Versuchsflächen (VF) im Schweizer Alpenraum angelegt (Tabelle 1 und Abbildung 2). Wichtige Kriterien für die Flächenauswahl waren:

- Homogenität: Weitgehende Ähnlichkeit innerhalb jeder Versuchsfläche bezüglich Bestandesstruktur, Relief, Exposition und Standortstyp.

- Baumartenzusammensetzung: Dominanz der Fichte und Tanne in der Verjüngung sowie ein Gradient des Tannenanteils im Hauptbestand.

- Umwelt-/Standortsgradient: Es wurden die wichtigsten Standortstypen in Fichten-Tannen-Wäldern sowie Unterschiede in der Höhenlage und Exposition berücksichtigt. Es wurde bewusst auf Versuchsflächen in den kontinentalen Zentralalpen verzichtet, da dort die Tanne nur selten vorkommt.

Alle Versuchsflächen sind 1,1-1,5 ha gross. Sie wurden ertragskundlich als langfristige Wachstums- und Ertragsforschungsflächen eingerichtet (Kluppschwelle 4 cm) und ihre langfristige Beforschung vertraglich gesichert.

Tabelle 1: Steckbrief der Versuchsflächen. Standorttypen nach ARGE Frehner M, Dionea SA und IWA –Wald und Landschaft AG 2020: NaiS-LFI – Zuordnung der LFI-Probenahmeflächen zu Standorttypen. Abschlussbericht. Im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU, 68 S.

Gemeinde | Höhenlage (m ü.M.) | Exposition | Standortstyp (wird überprüft) | Tannenanteil (geschätzt, %) |

Albula GR | 1300 | N | 53*Ta | 0 |

Flüelen UR | 1485 | NW | 50 + 57C | 18 |

Lauterbrunnen BE | 1495 | O | 46 | 0/vereinzelt |

Ormont-Dessus VD | 1480 | NW | 50(49) | 30 |

Pfäfers SG | 1530 | W | 51(60*) + 50(50*) | 20 |

Rougemont VD | 1600 | NW | 50 | 2 |

Sagogn GR | 860 | NO | 52F | 10 |

Visp VS | 1120 | N | 55*Ta | 98 |

Wildhaus-Alt St. Johann SG | 1365 | N | 50 | 0/vereinzelt |

Versuchsdesign

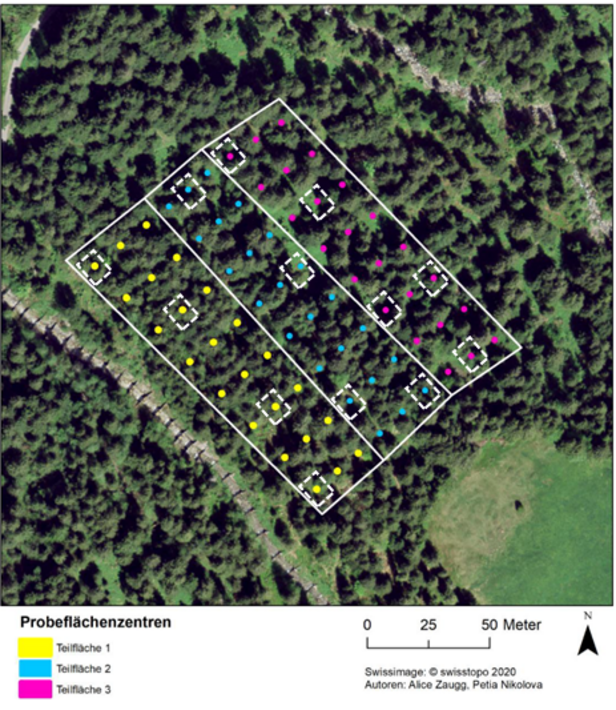

Das Studiendesign ermöglicht die Langzeitbeobachtung von Verjüngungspopulationen entlang von Standortgradienten. Dazu wurden gezielt zehn Flächen (Fallstudien) ausgewählt und waldbauliche Eingriffe (drei Behandlungen) durchgeführt, um bestehende Kleinstandortgradienten der Lichtverfügbarkeit innerhalb einer Fläche zu vergrössern. Das Design erlaubt, die Entwicklung von Verjüngungspopulationen mit einer statistisch aussagekräftigen Anzahl von Pflanzen unter unterschiedlichen Umweltbedingungen zu erfassen. Gezielte waldbauliche Behandlungen erlauben, Eingriffseffekte auf die Entwicklung der Kleinstandorte (v.a. Bodenvegetation) und der Verjüngung zu prüfen und quantifizieren.

- In Phase I wird der initiale Zustand der Waldbestände (Bestandesstruktur, Verjüngung) der zehn Versuchsflächen (VF) erfasst.

- In Phase II wird jede Versuchsfläche in drei Teilflächen (TF) für unterschiedliche waldbauliche Eingriffe aufgeteilt. In einer Teilfläche wird nicht eingegriffen (Kontrolle), in einer findet ein schwacher Eingriff (Entnahme von ca. 15-20% der initialen Basalfläche) und in einer ein starker Eingriff (Entnahme von ca. 25-30% der initialen Basalfläche) statt (Abbildung 3). Um den Einfluss wilder Huftiere auf die Verjüngung zu untersuchen, werden in jeder Teilfläche vier der Probeflächen mit hirschsicheren Zäunen (Höhe 2 m) abgesperrt.

- In Phase III wird die Verjüngungsinventur auf den Versuchsflächen in einem 3-Jahres Zyklus wiederholt.

Verjüngungsinventur

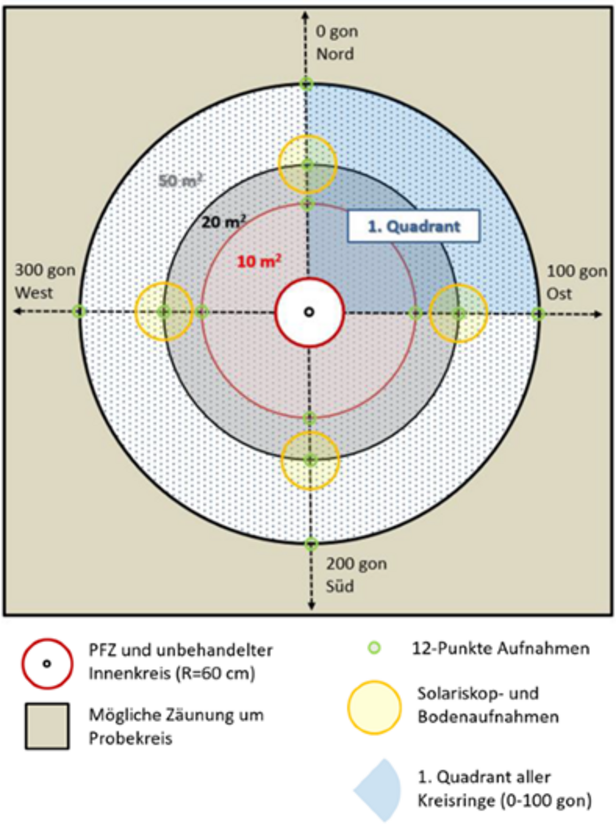

Die Verjüngungsprozesse werden in rund 500 Probeflächen (PF) untersucht, genauer in ca. 36-54 PF pro Versuchsfläche (VF). Eine PF ist in drei konzentrische Kreisringe aufgeteilt (Abbildung 4):

- 10 m2 für Verjüngungspflanzen der Grössenklasse 1 (1jährig bis 9,9 cm Baumhöhe, Keimlinge werden nicht erfasst),

- 20 m2 für die Grössenklasse 2 (10 cm bis 39,9 cm Baumhöhe) und

- 50 m2 für die Grössenklassen 3 (40 cm bis 129,9 cm Baumhöhe) und Grössenklasse 4 (130 cm Baumhöhe bis 3,9 cm Brusthöhendurchmesser, BHD).

Der Innenkreis um das Probeflächenzentrum (PFZ) (Radius = 60 cm) wird nicht aufgenommen. Mithilfe eines Azimut-Rings werden Positionen der Verjüngungspflanzen vermessen (Abbildung 5 und Abbildung 6). Die Verjüngungsinventur besteht aus drei Teilen:

- Erfassung von Kleinstandortsmerkmalen (Relief und Vegetation) und Verjüngungspräsenz an 12 Punkten.

- Erfassung und Markierung von Verjüngungsindividuen, ihres Kleinstandorts und ihrer Entwicklung (Mortalität, Pflanzenhöhe) mit Fokus auf den 1. Quadrant;

- Erfassung der Anzahl der Verjüngungspflanzen in den konzentrischen Probekreisringen nach Baumart und Grössenklasse.

Zusätzlich werden an vier der 12 Punkten die Dicke der organischen Auflage, die Humusform sowie die Lichtverhältnisse mittels einem Solariskop (Ing.-Büro Behling, Hermannsburg, Deutschland) bestimmt.

Es werden jährlich Themen für studentische Abschlussarbeiten ausgeschrieben sowie mehrere Praktikumsplätze während der Sommermonate angeboten.

Impressionen

Fotos: L. Scheele, C. Spori, E. Hartmann, F. Fürst, P. Nikolova, R. Schai

Weitere Kooperationen

WSL Gruppe Landschaftsdynamik und Fernerkundung

TU München

Bulgarische Akademie der Wissenschaften

Abgeschlossene studentische Arbeiten

Eggenberger, Nicole (2022): Ökologie im Gebirgswald – wie viel Licht braucht die (Ko-)Existenz? Bachelorarbeit. Wädenswil/Birmensdorf: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften/Eidgenössische Forschungsanstalt WSL, 32 S.

Fox, Felix (2021): Bestimmende Faktoren für die Weiß-Tannen- (Abies alba), Fichten- (Picea abies) und Vogelbeeren- (Sorbus aucuparia) Naturverjüngung im Gebirgswald der Gemeinde Flüelen, Kanton Uri, Schweiz. Bachelorarbeit. Hochschule für Forstwirtschaft, Rottenburg, Deutschland. 86 S.

Probst, Tamara (2022): Abhängigkeit der Naturverjüngung von Tanne (Abies alba) und Fichte (Picea abies) von lokalen Umweltfaktoren in Tannen-Fichtenwäldern. Masterarbeit. D-USYS, ETH Zürich, 60 S.

Publikationen und Berichte

Ambs D, Schmied G, Zlatanov T, Kienlein S, Pretzsch H, Nikolova PS, 2024. Regeneration dynamics in mixed mountain forests at their natural geographical distribution range in the Western Rhodopes. Forest Ecology and Management 552, doi.org/10.1016/j.foreco.2023.121550

Kalt T, Nikolova P, Ginzler C, Bebi P, Edelkraut K, Brang P, 2021. Kurzes Zeitfenster für die Fichtennaturverjüngung in Gebirgsnadelwäldern, Schweiz Z Forstwes 172: 156-165

Zaugg A, Lässig A, Nikolova P, Brang P, 2020. Projekt Gebirgswaldverjüngung: Dokumentation der Flächenauswahl. Interner Bericht. Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt WSL, 9 S. + Anhang.

Brang P, Nikolova P, Gordon R, Zürcher S, 2017. Auswirkungen grosser Verjüngungslücken im Gebirgswald auf Verjüngung und Holzzuwachs. Schlussbericht des Projektes Eingriffsstärke und Holzzuwachs im Gebirgswald. Birmensdorf, Eidgenössische Forschungsanstalt WSL. 48 p.