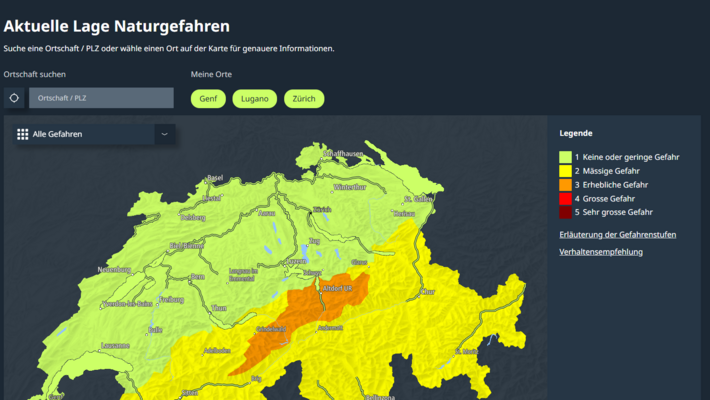

Als Permafrost wird ständig gefrorener Boden bezeichnet. Taut dieser auf, drohen Naturgefahren wie Steinschlag oder Murgänge. Mit unserer Forschung in Permafrostgebieten erhalten wir wichtige Informationen über den Zustand der Permafrostböden. Unser Ziel ist es, Prozesse besser zu verstehen und Gefahren frühzeitig zu erkennen.

Boden wie Fels, Schutt oder Moräne, der dauernd Temperaturen unter 0°C aufweist, wird als Permafrost bezeichnet. Doch im Sommer erwärmt sich auch dessen oberste Schicht über 0°C. Diese Schicht nennt man «Auftauschicht». Man findet Permafrost auf gut drei Prozent der Schweizer Landesfläche, typischerweise in kalten und hochgelegenen Schutthalden und Felswänden oberhalb von etwa 2500 Metern über Meer. Für den Permafrost ist nicht in erster Linie die Lufttemperatur, sondern die Temperatur an der Bodenoberfläche entscheidend. Diese wird stark von der Sonneneinstrahlung und der Mächtigkeit und Dauer der Schneebedeckung beeinflusst. Permafrost ist nicht direkt sichtbar, es gibt jedoch Geländeformen, die auf Permafrost hindeuten, z.B. Blockgletscher.

Daten aus Bohrlöchern ¶

Seit 1996 haben wir an dreissig Standorten in den Schweizer Alpen Bohrlöcher im Permafrost mit Temperatur-Messinstrumenten ausgerüstet und untersuchen die darüber liegende Schneedecke. Das SLF-Permafrost-Messnetz liefert wichtige Informationen über den Zustand der Permafrostböden und hilft, die komplexen Vorgänge zwischen Oberfläche und Untergrund besser zu verstehen. Neun der SLF-Bohrlöcher sind im Schweizer Permafrost-Messnetz PERMOS enthalten, welches für das schweizweite Monitoring des Permafrosts zuständig ist. Zudem erfassen wir mit verschiedenen Messgeräten die Dynamik von Felswänden und Blockgletschern.

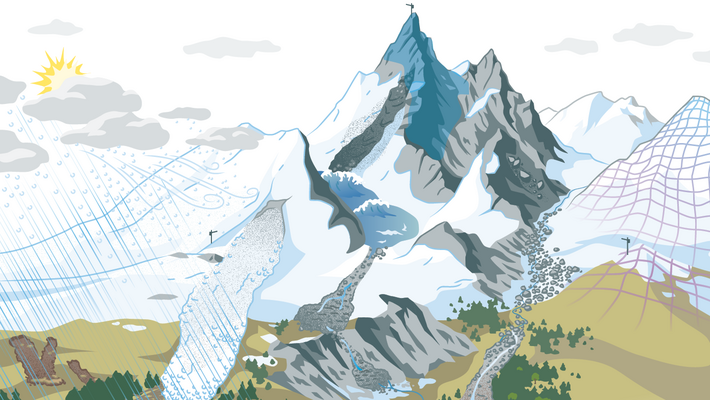

Auftauender Permafrost ¶

Der Permafrost ist keine Naturgefahr. Wenn aber Permafrost-Eis in Folge klimatischer Veränderungen schmilzt, kann der Boden instabil werden. Es kann zu Setzungen, Hangrutschungen, Kriechbewegungen, Murgängen oder Felsstürzen kommen.