Lawinendynamik ¶

Um potenzielle Gefahrenzonen zu bestimmen und Schutzmassnahmen zu planen, ist es wichtig, die Fliesseigenschaften von Lawinen zu verstehen. Wir führen Experimente mit realen Lawinen durch und entwickeln numerische Modelle, um ihr Verhalten vorherzusagen.

Inhalt ¶

Die Zerstörungskraft, die eine Lawine bei ihrer Abwärtsbewegung entwickelt, und der Punkt, an dem sie zum Stillstand kommt, sind entscheidende Faktoren bei der Gefahrenbeurteilung und der Planung von Schutzmassnahmen. Die Bewegung einer Staublawine unterscheidet sich von derjenigen einer Fliesslawine, und die Mechanismen, die die Interaktion mit Strukturen steuern und das Anhalten der Lawine bestimmen, sind komplex und vielfältig. Während die Bewegung von Schneebrettlawinen durch den Zusammenstoss von Millionen von Körnern, ihre Zersplitterung und Wiederverfestigung sowie das Schmelzen der Gleitfläche bestimmt wird, sind Staublawinen durch eine Suspension von Partikeln gekennzeichnet, die eine dichtere Schicht umgeben, in der turbulente Bewegungen und Lufteinschlüsse eine wichtige Rolle spielen. Die Eigenschaften des Schnees entlang des Weges bestimmen, ob die Lawine dicht oder pulvrig wird, und auch die Beschaffenheit des Geländes ist ein wichtiger Faktor.

Experimente zum Fliessverhalten im grossen Masstab ¶

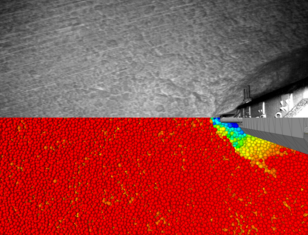

Um zu verstehen, welche Prozesse in den verschiedenen Strömungsarten vorherrschen, führen wir Experimente mit realen Lawinen durch. Unser Versuchsgelände befindet sich im Vallée de la Sionne, in Arbaz, Kanton Wallis. Während des Lawinenabgangs messen mehr als 200 Sensoren Parameter wie die Geschwindigkeit und den Aufpralldruck in der Strömung. Um ein vollständiges Bild der Lawine zu erhalten, führen wir auch Messungen mit modernen Fernerkundungstechniken wie Radar und Drohnen durch.

Modellierung von Schneelawinen ¶

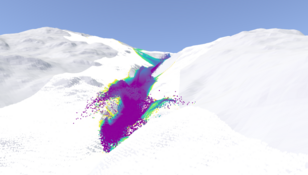

Das erworbene Know-how und die gesammelten Daten werden zur Entwicklung von Lawinendynamikmodellen verwendet, um die Interaktion zwischen Lawinen und künstlichen Strukturen zu untersuchen oder als Grundlage für die Berechnung von Lawinengefahrenkarten und Gefahrenszenarien. So unterstützen wir die Entwicklung praktischer Berechnungswerkzeuge wie das RAMMS-Modell durch die Bereitstellung von Kalibrierungsdaten und grundlegendem Know-how, und wir entwickeln und testen neue Berechnungsmethoden, um unsere Produkte kontinuierlich zu verbessern.